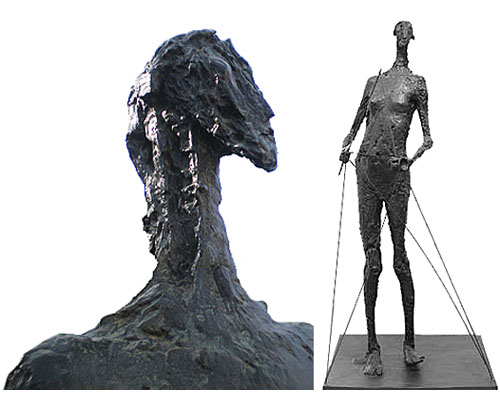

RICHIER Germaine, Le Diabolo, 1950

Germaine RICHIER, Le Diabolo, 1950, bronze Dimensions 160 x 49 x 60 cm, fonderie Alexis Rudier, 11 exemplaires

© Germaine RICHIER © puffin11k : Photographie 1 sous licence CC BY-SA 2.0 DEED © puffin11k : Photographie 2 sous licence CC BY-SA 2.0 DEED © Louise Woodcock : Photographie 3 (détail et vue d’ensemble) sous licence CC BY-NC 2.0 DEED

« Si le sujet de la sculpture appartient au registre du cirque ou du jeu, elle est cependant liée à L’Araignée , comme le remarque Denys Chevallier en 1956 : « Les sculptures avec fils, si caractéristiques de la personnalité de Germaine Richier, sont toutes sorties plus ou moins directement de L’Araignée de 1947. Toutes témoignent des préoccupations géométriques de la mise en place » (cat. exp., Saint-Paul, 1996, p. 95). Cette figure rugueuse, dont la finesse rappelle cependant les premiers nus du sculpteur, est fondée sur le rapport anachronique constitué par le contraste formé par la surface tourmentée, qui semble être en état de décomposition ou d’élaboration, brute, pleine d’aspérités et dramatique, et une iconographie ludique et populaire. Jacques Beauffet a justement souligné les tensions paradoxales qui définissent cette œuvre majeure, probablement marquée par l’imaginaire surréaliste et la violence contemporaine : « Entre les deux pôles extrêmes de la sculpture de Richier – la ténuité et la puissance, l’air et la terre – prend place un groupe de sculptures (dont Le Diabolo ). Ces œuvres reposent sur le principe d’une mise en relation sensible de l‘intérieur et de l’extérieur, du plein et du vide. Le long des fils métalliques tendus entre les extrémités de chaque figure circule, telle une charge électrique, l’énergie concentrée dans la matière opaque. » (« Germaine Richier », L’Écriture griffée, in cat. exp., Saint-Étienne, Musée d’Art moderne, 1990). » Bénédicte Ajac

Bénédicte Ajac, Extrait du catalogue Collection art moderne – La collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne , sous la direction de Brigitte Leal, Paris, Centre Pompidou, 2007

https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/coXk59n

« Le diabolo, jeu populaire dans les années 1950-60, se pratique à l’aide de deux baguettes reliées par une cordelette que l’on agite afin de faire tourner une bobine (deux cônes en caoutchouc rigide opposés par leur sommet), projetée ensuite dans les airs. […] Germaine Richier, et c’est la seconde énigme de l’œuvre, sculpte une cordelette démesurément longue, rendant la pratique du jeu impossible. Le fil, tendu à l’extrême, est à la fois fixé au sol de chaque côté du personnage et tenu dans ses mains. Il dessine ainsi trois triangles : un isocèle, dont le sommet au sol est à la droite du personnage, un quelconque, à sa gauche, et un triangle rectangle au niveau de l’abdomen, dessiné par le croisement des deux précédents. Les baguettes et le fil tendu entre les mains achèvent d’un second triangle isocèle cette figure géométrique complexe.

Le Diabolo est donc une sculpture double, composée d’une partie abstraite et d’une partie figurative. Cette dernière, la joueuse, fine, élancée, dotée d’une petite tête perchée au sommet d’un cou étiré, possède les caractéristiques des corps sculptés par Germaine Richier : par endroits mutilée, elle montre une surface chahutée, grenelée, rongée, trouée, lépreuse. Ainsi, Richier crée un contraste entre la plasticité tourmentée de la figure et la rigueur géométrique de l’objet (le diabolo) que cette figure tient dans ses mains, contraste initié en 1946 dans L’Araignée et confirmé, en 1953, dans La Fourmi. Or ce contraste ne choque pas. Il ne fonctionne pas comme un collage. La figure et l’objet forment un tout. Germaine Richier trouve là une harmonie remarquable entre le faire (la main) et la théorie (l’esprit), montrant au passage l’absurdité du violent débat opposant dans ces années d’après guerre les figuratifs aux abstraits.[…] La composition est magistrale. Elle permet à la sculptrice de restituer la sensation ambivalente qu’elle éprouvait face à la jeune fille qui lui servit de modèle, où se mêlent la légèreté, la grâce et le tragique, la fragilité et l’assise, l’équilibre toujours menacé et notre pesanteur. » Olivier Cena