PATINIR Joachim, Saint Jérôme en pénitence, dans le désert, vers 1515-1520

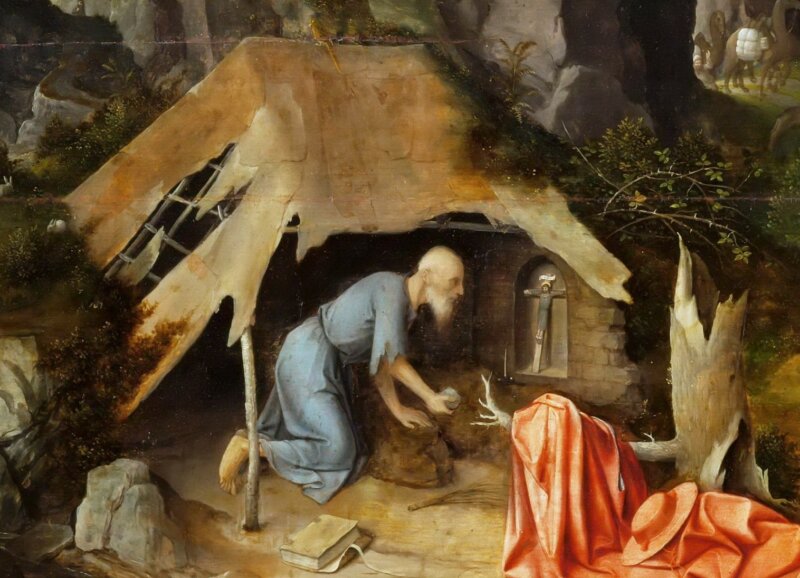

Joachim PATINIR, Saint Jérôme en pénitence, dans le désert (ou Saint-Jérôme dans le désert), vers 1515-1520, huile sur panneau de bois, H : 78 cm, L : 137 cm. Paris, musée du Louvre

Œuvre appartenant au domaine public – Reproduction (légèrement recadrée puis neuf détails issus de la même photographie) libre de droit (issue de wikipedia)

Cette peinture représente, au milieu d’un paysage, Saint Jérôme (347 env.-419/20), un saint chrétien qui, selon la tradition chrétienne, a passé une grande partie de sa vie dans le désert Chalcis de Syrie, où il s’est consacré à l’ascèse, la pénitence et la prière. Son retrait dans le désert lui a aussi permis de se consacrer à l’étude de la Bible et à la méditation, dans le but de se purifier des tentations du monde.

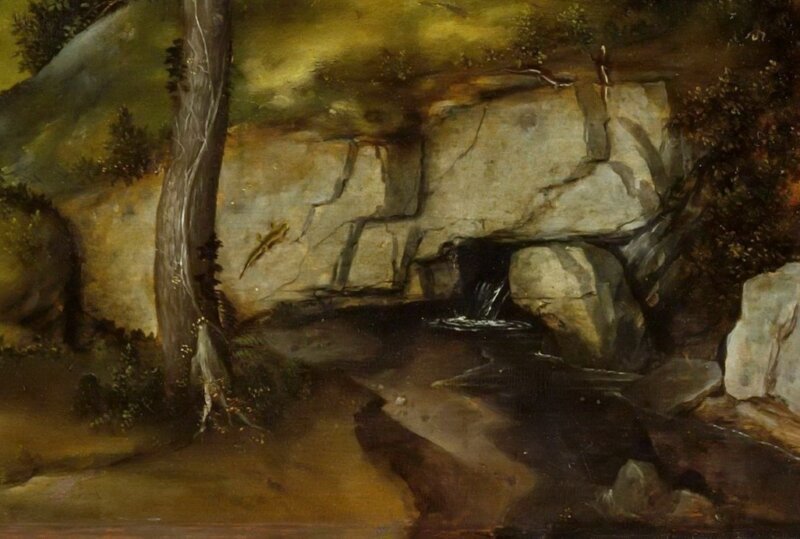

Au premier plan, se détache, le saint vu de profil, agenouillé et regardant un crucifix (petit objet de dévotion représentant le Christ crucifié). Il est vêtu simplement ayant déposé sa cape et son chapeau rouges distinctifs de cardinal. Il fût, selon la Légende dorée ordonné cardinal mais il n’en est rien. S’il a été influant auprès du Pape Damase Ier, seule la tradition et l’iconographie lui ont attribué cette qualité de cardinal. Il tient dans sa main une pierre avec laquelle il se frappait la poitrine en châtiment de ses tentations et par empathie avec la passion du Christ. À côté de cet intellectuel, se trouve un livre, probablement la Vulgate (version latine de la Bible à partir du texte hébreu, rédigé par saint Jérôme), pouvant symboliser la connaissance et la foi ainsi qu’un instrument de flagellation signe sans doute de sa volonté de pénitence. La portion d’espace dans laquelle se trouve le saint et sa frêle cabane se distingue du reste du paysage par sa sècheresse et sa couleur ocre jaune pâle. Cette aridité tout comme la présence de la souche d’arbre desséchée, symbolisent sa vie de pénitence. Paradoxalement, une source jaillit à proximité de cet espace, évoquant la possibilité d’une vie simple mais riche à travers la foi. Ce ruisseau naissant, constitue par ailleurs une subtile et discrète frontière (située dans la pénombre) permettant à l’artiste de condenser habilement plusieurs espaces et plusieurs temporalité liés à la vie du saint. Ainsi, Joachim Patinir ne représente pas un paysage qu’il aurait pu observer directement mais recrée à partir de ses observations et de son imagination, un paysage à forte charge symbolique. Le paysage qui entoure le saint est vaste et montagneux, avec des rochers assez escarpés et des arbres dispersés.

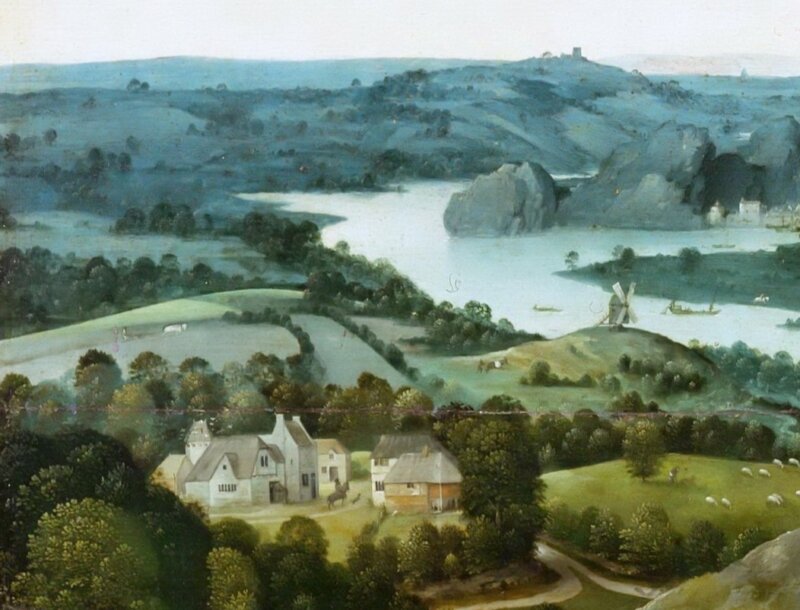

Patinir est considéré comme l’un des premiers peintres paysagistes de l’histoire de la peinture. Il accorde en effet une grande attention aux détails et à la représentation fidèle de la nature. Les montagnes et les rochers sont représentés de manière très précise, avec des rendus détaillés de matières. Les couleurs utilisées sont principalement des tons ocres, bruns, gris colorés, verts et bleus, créant une atmosphère crépusculaire et mystérieuse, Le paysage qui entoure le saint est vaste et montagneux, avec des rochers assez escarpés et des arbres dispersés créant une impression de profondeur. Dans cette peinture, le paysage est un véritable protagoniste, occupant une partie essentielle de la composition.

SYMBOLES

La représentation du paysage et au-delà, de la nature dans cette œuvre a donc une portée symbolique. La portion d’espace aride évoquant le désert peut être associé à la solitude, à la méditation et à la pénitence. Il représente le lieu où Saint-Jérôme se retire pour se rapprocher de Dieu et se purifier de ses péchés. Les montagnes et les rochers escarpés ainsi que le chemin tortueux à notre droite, symbolisent les obstacles et les défis auxquels le saint est confronté dans sa quête spirituelle, tourné vers les hauteurs célestes. L’activité terrestre quotidienne et profane est quant à elle restituée à l’arrière-plan à notre gauche. Elle semble montrer l’origine du cheminement spirituel du saint.

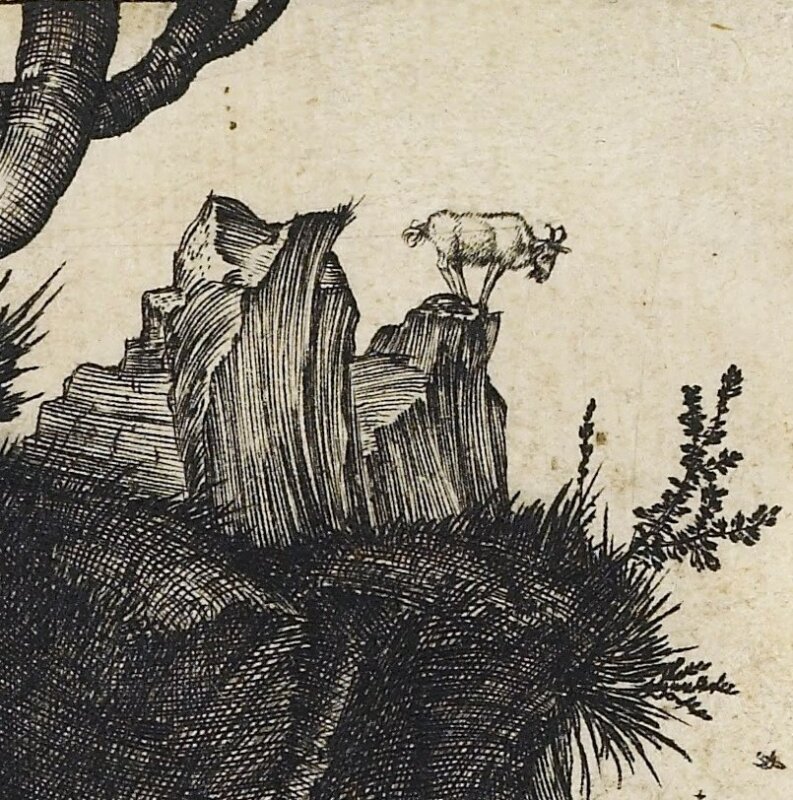

Le bouc perché au sommet d’un relief de la montagne, au-dessus de Saint Jérôme, symbolise l’absence de croyance, et une vie tournée vers le péché et le mal. Nous pouvons remarquer qu’il semble, de par sa posture et son regard dirigé vers le bas comme attiré par les anfractuosités de la roche Ce bouc s’apparente enfin à celui représenté dans l’oeuvre gravée intitulée Adam et Eve d’Albrecht Dürer où il symbolise la tentation.

A gauche, détail de : DURER Albrecht, Adam et Eve, 1504, gravure, deuxième état, 26,5 x 20,9 cm, The Morgan Library & Museum, New York. Œuvre appartenant au domaine public. Source de la reproduction : wikipedia

A droite, détail de : Joachim PATINIR, Saint Jérôme en pénitence, dans le désert (ou Saint-Jérôme dans le désert), vers 1515-1520, huile sur panneau de bois, H : 78 cm, L : 137 cm. Paris, musée du Louvre . Œuvre appartenant au domaine public – Reproduction (recadrée) libre de droit (issue de wikipedia)

Près de la source, on peut distinguer une salamandre pouvant symboliser la force de la croyance, la vertu. la pureté et la vie éternelle et l’on peut remarquer son mouvement ascendant.

Le bouc et la salamandre permettent donc sans doute au peintre de mettre en tension subtilement deux directions de vie : celle que le saint a voulu fuir : une vie profane, de tentations, de pêchés menant inexorablement vers l’enfer et une vie de foi et fidélité aux valeurs portées par la religion permettant d’envisager la promesse d’une ascension vers le paradis.

« Dans ce vaste univers viennent s’intégrer de minuscules figures, saisies dans leurs activités familières. Ainsi découvre-t-on dans l’œuvre de Patinir de nombreux détails naturalistes, tel ce jeune chien qui poursuit le vol d’un oiseau […]. »

https://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/Joachim_Patinir/153764

Parmi les éléments de ce tableau ayant une charge symbolique importante figure la montagne rocheuse et en particulier, celle se situant au deuxième plan, juste derrière Saint Jérôme.

Cette éperon rocheux peut en effet être interprété comme étant l’évocation de la « montagne sainte du chrétien, en forme de tour naturelle, difficile à gravir, dont l’ascension s’accomplit par un chemin aux marches étroites creusées dans le roc, interrompu par des lieux de prières, différentes étapes de la foi. » https://essentiels.bnf.fr/

En d’autres termes cet obstacle, à la fois physique et visuel au sein du tableau, peut être compris comme une allusion à la quête spirituelle de Saint Jérôme et au-delà à celle de tout chrétien à travers un cheminement incertain vers le salut de l’âme. A notre droite, en contrebas, la ville et ses tentations (partie profane du tableau) que Saint Jérôme décide de fuir et de l’autre côté (partie évoquant le sacré) un cheminement complexe et long menant vers le ciel.

« Souvent deux chemins de vie sont proposés, dans les peintures de l’époque, figurés par deux paysages, l’un agréable et facile à traverser, l’autre difficile et accidenté. » https://essentiels.bnf.fr/

A notre droite on remarque le chemin sinueux sur lequel on remarque un personnage représentant probablement un pèlerin solitaire se dirigeant vers ce qui peut être compris comme l’espace du divin que l’on peut rapprocher de la Cité céleste telle que décrite par Augustin (354-430) dans La cité de Dieu.

Les rochers et montagnes et en particulier la montagne située à l’arrière-plan à notre droite peuvent de même faire référence au divin au sens ou elle semble constituer métaphoriquement la dernière étape du pèlerin avant le ciel et être une évocation assez explicite à la Bible : »Le Seigneur est un rocher, une forteresse et mon Sauveur » (Samuel 22,2)

ESPACE / TEMPS :

Cette œuvre réunit plusieurs temporalités et plusieurs espaces relatifs à la vie de Saint Jérôme.

La représentation de Saint Jérôme au premier plan constitue une première temporalité renvoyant à au moment où, « désirant intensément vivre en ascète et faire pénitence, il s’installe en 375 dans le désert de Chalcis de Syrie […] » https://fr.wikipedia.org/

La représentation des bâtiments situés à l’arrière-plan à notre droite, peut constituer une évocation du moment, où « en 386, il revient à Bethléem où il s’installe et fonde une communauté d’ascètes et d’érudits. Il y construit et développe son monastère pendant trois ans grâce […]. L’ensemble comporte une hôtellerie pour accueillir les pèlerins, un monastère pour les hommes et un monastère pour les femmes. » https://fr.wikipedia.org

Le pèlerin se dirigeant vers ces bâtiments peut alors également évoquer la propre trajectoire de vie de Saint Jérôme.

Le paysage en lui-même évoque l’idée de déplacement dans l’espace et dans le temps en mettant en scène divers moment de la vie du saint, répartis dans l’espace du tableau, au sein du paysage et relatant différentes temporalités de sa vie. Ainsi on repérera l’importance des formes serpentines et en particulier celle du cours d’eau à notre gauche et celle du chemin à notre droite, qui tout deux évoquent l’idée d’évolution, de mouvements conjoints : celui des hommes et de la nature et au-delà celui de saint Jérôme à travers son cheminement spirituel.

« Voyage de l’infiniment petit à l’infiniment grand, le paysage est […] à la fois objet de délectation esthétique et support de la devotio moderna, mouvement spirituel né dans les Flandres au XVe siècle. » https://www.museedegrenoble.fr

LEGENDE DOREE

Une légende est le récit de la vie d’un « saint enjolivé de merveilleux par l’imagination et la piété populaire »

https://www.cnrtl.fr/definition/l%C3%A9gende.

« La légende dorée raconte l’histoire de la rencontre du saint et du lion. Se promenant dans le désert saint Jérôme se retrouve en face d’un lion qui, au lieu de l’attaquer, se lèche la patte d’un air malheureux. Saint Jérôme, plein de pitié, retire l’épine qui le blessait. Accompagné du lion reconnaissant, il rejoint son monastère où le fauve jette d’abord l’effroi et la crainte. Mais devant sa douceur et son affection pour le saint, les moines se prennent d’amitié pour le lion et le chargent de garder l’âne du monastère. Mais un jour, le lion revient seul car des bédouins avaient enlevé l’âne. Accusé de l’avoir mangé, le lion subit avec patience et humilité la pénitence qui lui fut infligée, puis disparut. Il retrouva les voleurs, les mit en fuite puis ramena l’âne au monastère mais, épuisé par ses recherches, il expira aux pieds de saint Jérôme. » http://agora.qc.ca

Le passage où le lion ramène l’âne au monastère est représenté, dans le tableau de Patinir mais sans que le lion paraisse épuisé.

TECHNIQUE :

Patinir utilise une peinture à l’huile (végétale) intégrant des pigments ayant une origine minérale ou végétale, et donc eux-mêmes issus de la nature. Cette peinture permet par superposition des couches picturales de créer différents effets notamment de lumière, de transparence, de profondeur et de détailler avec une grande minutie les éléments d’un paysage et les personnages.

COMPOSITION / COULEURS

Au sein du tableau, le paysage s’étage en trois plans (que nous pourrions décomposer en sous-plans). La couleur s’y déploie en se dégradant de tonalités sombres et chaudes vers des tonalités froides et claires. Cette construction de l’espace permet de distinguer au premier plan le Saint abrité sous sa frêle cabane, dans une zone beige assez lumineuse entourée d’un espace ombragé, traité en nuances de bruns, de terre de sienne et d’ocre foncées et de terre de sienne. Au second plan majoritairement composé de nuances de gris et de verts , nous distinguons une masse rocheuse grise intégrant des nuances de bruns, et de part et d’autre, la vue s’ouvre en vision panoramique et en plongée sur le monde environnant : des collines verdoyantes parsemées de personnages et des animaux de petites tailles. Patinir choisit un point de vue élevé, presque céleste. En correspondance avec le principe de la perspective atmosphérique, l’arrière plan est dominé par les tons bleutés allant en s’éclaircissant à mesure que l’on se rapproche de la ligne d’horizon. Il est à noter que Patinir, contrairement à Léonard de Vinci conserve un arrière-plan relativement net (adoucissement des contours très peu marqué sauf au niveau de la ligne d’horizon). A notre gauche, y sont représentés , en contre-bas, le cours d’eau, la ville et son animation perceptible. A notre droite, nous distinguons sur les hauteurs une architecture adossée à une montagne escarpée.

Patinir réunit dont l’infini grandeur du paysage se déployant de façon panoramique sous nos yeux et l’infini petitesse des détails traités avec minutie parmi lesquels les représentations de l’homme (corps en action, objets et autres éléments confectionnés par lui) et du saint certes relativement mis en valeur au premier plan mais représenté pénitent et plein d’humilité à une échelle relativement faible par rapport au paysage. Le paysage chez Patinir n’est plus un simple décor, il s’impose par sa charge symbolique. La puissance et la beauté de la nature semble être là pour évoquer celles du divin.

L’arbre du premier plan se dresse verticalement en ondulant légèrement et vient relier les différents plans et au-delà, les différents espaces et les différentes temporalités perceptibles dans le paysage mais aussi de façon plus symbolique, la terre et le ciel.

ESPACE / TEMPS

Le paysage en lui-même évoque l’idée de déplacement dans l’espace et dans le temps en mettant en scène divers moment de la vie du saint, répartis dans l’espace du tableau, au sein du paysage et relatant différentes temporalités de sa vie. Ainsi on repérera l’importance des formes serpentines et en particulier celle du cours d’eau à notre gauche et celle du chemin à notre droite, qui tout deux évoquent l’idée d’évolution, de mouvements conjoints : celui des hommes et de la nature et au-delà celui de saint Jérôme à travers son cheminement spirituel.

« Voyage de l’infiniment petit à l’infiniment grand, le paysage est […] à la fois objet de délectation esthétique et support de la devotio moderna, mouvement spirituel né dans les Flandres au XVe siècle. » https://www.museedegrenoble.fr

La représentation de Saint Jérôme au premier plan constitue une première temporalité renvoyant à au moment où, « désirant intensément vivre en ascète et faire pénitence, il s’installe en 375 dans le désert de Chalcis de Syrie […] » https://fr.wikipedia.org/

La représentation des bâtiments situés à l’arrière-plan à notre droite, peut constituer une évocation du moment, où « en 386, il revient à Bethléem où il s’installe et fonde une communauté d’ascètes et d’érudits. Il y construit et développe son monastère pendant trois ans grâce […]. L’ensemble comporte une hôtellerie pour accueillir les pèlerins, un monastère pour les hommes et un monastère pour les femmes. » https://fr.wikipedia.org

Le pèlerin se dirigeant vers ces bâtiments peut alors également évoquer la propre trajectoire de vie de Saint Jérôme.

LEGENDE DOREE

« La légende dorée raconte l’histoire de la rencontre du saint et du lion. Se promenant dans le désert saint Jérôme se retrouve en face d’un lion qui, au lieu de l’attaquer, se lèche la patte d’un air malheureux. Saint Jérôme, plein de pitié, retire l’épine qui le blessait. Accompagné du lion reconnaissant, il rejoint son monastère où le fauve jette d’abord l’effroi et la crainte. Mais devant sa douceur et son affection pour le saint, les moines se prennent d’amitié pour le lion et le chargent de garder l’âne du monastère. Mais un jour, le lion revient seul car des bédouins avaient enlevé l’âne. Accusé de l’avoir mangé, le lion subit avec patience et humilité la pénitence qui lui fut infligée, puis disparut. Il retrouva les voleurs, les mit en fuite puis ramena l’âne au monastère mais, épuisé par ses recherches, il expira aux pieds de saint Jérôme. » http://agora.qc.ca

La scène où le lion ramène l’âne au monastère est représenté dans le tableau de Patinir, au pied du Monastère.

Une légende est le récit de la vie d’un « saint enjolivé de merveilleux par l’imagination et la piété populaire »

https://www.cnrtl.fr/definition/l%C3%A9gende.

TECHNIQUE :

Patinir utilise une peinture à l’huile (végétale) intégrant des pigments ayant une origine minérale ou végétale, et donc eux-mêmes issus de la nature. Cette peinture permet par superposition des couches picturales de créer différents effets notamment de lumière, de transparence, de profondeur et de détailler avec une grande minutie les éléments d’un paysage et les personnages.

COMPOSITION / COULEURS

Au sein du tableau, le paysage s’étage en trois plans (que nous pourrions décomposer en sous-plans). La couleur s’y déploie en se dégradant de tonalités sombres et chaudes vers des tonalités froides et claires. Cette construction de l’espace permet de distinguer au premier plan le Saint abrité sous sa frêle cabane, dans une zone beige assez lumineuse entourée d’un espace ombragé, traité en nuances de bruns, de terre de sienne et d’ocre foncées et de terre de sienne. Au second plan majoritairement composé de nuances de gris et de verts , nous distinguons une masse rocheuse grise intégrant des nuances de bruns, et de part et d’autre, la vue s’ouvre en vision panoramique et en plongée sur le monde environnant : des collines verdoyantes parsemées de personnages et des animaux de petites tailles. Patinir choisit un point de vue élevé, presque céleste. En correspondance avec le principe de la perspective atmosphérique, l’arrière plan est dominé par les tons bleutés allant en s’éclaircissant à mesure que l’on se rapproche de la ligne d’horizon. Il est à noter que Patinir, contrairement à Léonard de Vinci conserve un arrière-plan relativement net (adoucissement des contours très peu marqué sauf au niveau de la ligne d’horizon). A notre gauche, y sont représentés , en contre-bas, le cours d’eau, la ville et son animation perceptible. A notre droite, nous distinguons sur les hauteurs une architecture adossée à une montagne escarpée.

Patinir réunit dont l’infini grandeur du paysage se déployant de façon panoramique sous nos yeux et l’infini petitesse des détails traités avec minutie parmi lesquels les représentations de l’homme (corps en action, objets et autres éléments confectionnés par lui) et du saint certes relativement mis en valeur au premier plan mais représenté pénitent et plein d’humilité à une échelle relativement faible par rapport au paysage. Le paysage chez Patinir n’est plus un simple décor, il s’impose par sa charge symbolique. La puissance et la beauté de la nature semble être là pour évoquer celles du divin.

L’arbre du premier plan se dresse verticalement en ondulant légèrement et vient relier les différents plans et au-delà, les différents espaces et les différentes temporalités perceptibles dans le paysage mais aussi de façon plus symbolique, la terre et le ciel.

Clément Chervier (textes de cette page sous licence CC BY NC), 2024

Sources / Ressources :

Autre reproduction complète de l’oeuvre : https://collections.louvre.fr/artwork/image/download/40328/86055

Dossier pédagogique. Voyage en paysages : https://www.museedevalence.fr/sites/default/files/medias/dossier_pedagogique_voyagespaysages.pdf

Vidéo consacrée à la notion de paysage en peinture (Patinir, Bosch…) – entretien avec Paul Dupouey : https://podeduc.apps.education.fr/video/22936-notion-de-paysage/

Tableau synthétique (académie Nancy-Metz) des oeuvres au programme du BAC y compris cette œuvre de Patinir : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques

Pour aller plus loin

Œuvres pouvant être mise en relation avec Saint Jérôme en pénitence, dans le désert de Patinir :

https://www.metmuseum.org/fr/art/collection/search/437261

https://www.museedegrenoble.fr/oeuvre/283/1922-paysage-avec-saint-jerome.htm

Portrait de Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, dit La Joconde ou Monna Lisa : https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062370

Dessin attribué à l’atelier de Patinir : https://essentiels.bnf.fr/fr/image/174a34e7-390e-4d8a-b3ef-6f6ac0ee39c7-montagne-rocheuse-et-tres-abrupte

Tableau de Mantegna :

https://masp.org.br/acervo/obra/sao-jeronimo-penitente-no-deserto