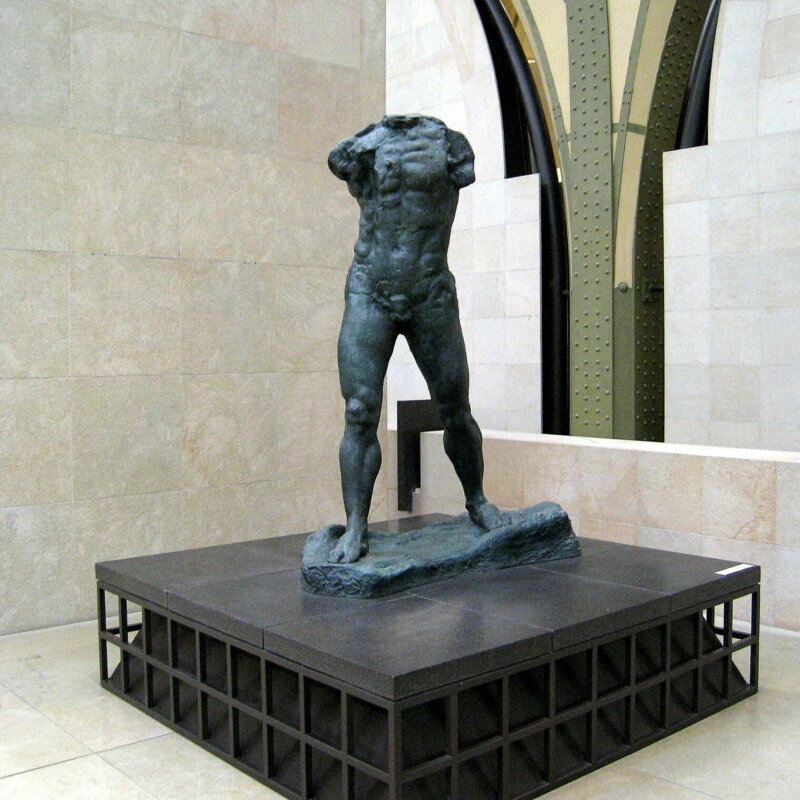

RODIN Auguste, L’Homme qui marche, 1905

Auguste Rodin, L’Homme qui marche, 1905, bronze (ronde-bosse), 213 x 161 x 72 cm, 400 kg, musée d’Orsay, Paris.

Agrandissement par Henri Lebossé (sculpteur mouleur au service de Rodin) en 1905 du plâtre exposé en 1900 réalisé à partir d’une étude pour le Saint Jean-Baptiste exécutée vers 1877-1878

© Auguste Rodin © Spencer Means (photographie, licence CC BY-SA 2.0)

» Associée à une paire de jambe, l’étude de torse apparaît […] comme la partie supérieure de L’Homme qui marche, célèbre sculpture de Rodin devenue le symbole de la puissance expressive du mouvement. «

www.musee-rodin.fr/fr/collections/sculptures/lhomme-qui-marche-etude-du-torse

« L’homme qui marche, poursuit le travail d’épuration du motif déjà présent dans le Saint Jean-Baptiste. Cette figure est cette fois dépourvue de tête et de bras.

www.muma-lehavre.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/sculpture/rodin-saint-jean-baptiste

« Le modelé lisse des jambes contraste avec les crevasses du torse, ce qui accentue la référence à l’antique. Souvent considéré comme le symbole de la création pure enfin débarrassée du poids du sujet, L’Homme qui marche apparaît comme l’image même du mouvement et de sa puissance expressive.«

http://www.musee-rodin.fr/fr/collections/sculptures/lhomme-qui-marche

« A la fois naturaliste et abstrait, ce corps en morceaux, sans tête ni bras est conçu comme une œuvre achevée. La figure n’est ni allégorique ni littéraire et en marge des normes esthétiques de l’époque, l’idée de Rodin étant d’exprimer le dynamisme par le fragment. Le déroulement progressif du mouvement est créé grâce au décalage entre les axes des différentes parties du corps, mais les deux jambes sont plantées au sol. Un léger basculement du socle suggère que le pied arrière va se soulever pour exécuter un pas. »

www.grandpalais.fr/fr/article/pourquoi-lhomme-qui-marche-est-il-sans-tete

SAISIR LES MOUVEMENTS DU CORPS ET DE L’ÂME

« Dès l’époque de L’Âge d’airain (1877), Rodin privilégie la représentation d’un corps en mouvement plutôt qu’une pose académique et figée. Un soldat qui lui sert de modèle, raconte : « Je fus introduit dans son atelier (…) où je devais m’exercer à prendre la pose. […] il avait horreur précisément de la pose académique (…) Le maître voulait l’action « naturelle », prise sur le vif. » (cité par Butler, p. 61)

Rodin expose à son tour sa méthode de travail avec ses modèles : « Quant à moi, chasseur de vérité et guetteur de vie, (…) je prends sur le vif des mouvements que j’observe, mais ce n’est pas moi qui les impose. Même lorsqu’un sujet que je traite me contraint à solliciter d’un modèle une attitude déterminée, je la lui indique, mais j’évite soigneusement de le toucher pour le placer dans cette pose, car je ne veux représenter que ce que la réalité m’offre spontanément. En tout j’obéis à la Nature et jamais je ne prétends lui commander. Ma seule ambition est de lui être servilement fidèle. » (Gsell, p. 27). »

http://www.musee-rodin.fr/fr/ressources/fiches-educatives/theme-le-corps-dans-loeuvre-de-rodin

« Cette recherche de la vérité de la nature et du mouvement le conduit à s’écarter des normes de la représentation du corps : rompant avec la tradition, il choisit pour L’Homme qui marche […], de […] supprimer tous les détails anecdotiques pour se concentrer sur la sensation du mouvement.

Au début des années 1910, Rodin explique que « le moulage est moins vrai que ma sculpture. Car il serait impossible à un modèle de conserver une attitude vivante pendant tout le temps qu’on mettrait à le mouler. […] Le moulage ne reproduis que l’extérieur ; moi je reproduit en outre l’esprit, qui certes fait bien aussi partie de la Nature. Je vois toute la vérité et pas seulement celle de la surface. »

Ce désir de saisir les mouvements de l’âme à travers ceux du corps explique l’engouement de Rodin pour la danse, qui constitue l’une des sources majeures de son inspiration, et qu’il préfère à la séance de pose traditionnelle. »

www.musee-rodin.fr/fr/ressources/fiches-educatives/theme-le-corps-dans-loeuvre-de-rodin